아일랜드에서 시간은 천천히 흘렀지만, 떠나는 날은 확실하게 찾아왔다.

빨리 집에 가고 싶었지만 언제 다시 올지 모르는 나라였기 때문에 업무 일정 후 이틀 정도 더블린에서 시간을 보내기로 했다. 마침 미국인 동료 몇명도 더블린에서 며칠 머물 거라고 해서 그들과 함께 움직였다 (교통비 세이브).

떠나는 날 아침, 일찍 눈이 떠져서 운동을 하러 가는 길에 로비를 한 번 더 구경했다. 창밖을 가득 채운 우거진 나무가 어쩐지 어린 시절 동네를 떠올리게 했다.

운동을 마치고 천천히 조식을 먹으러 갔는데, 벌써 돌아간 팀이 꽤 있어서인지 어느날보다도 한산했다. 이날 희한했던 건 식당의 종업원이 여태껏 한 번도 보여준 적 없었던 조식 메뉴를 보여주고 주문을 받아갔던 것이다. 그러면서 뷔페와 단품 중에 선택해야 하는지 물어보니 함께 이용할 수 있다고 했다.

갑작스런 단품 요리에 이상하다는 생각(인종차별 의심)이 들었지만, 나중에 다른 나라 사람들과 얘기해 보니 그들도 똑같은 상황에 당황했다고 한걸 보면 이용객이 많아 바쁠 때는 메뉴를 숨기는 시스템이었던 것 같다.

따로 주문한 에그베네딕트는 맛있었다. 창의성을 빼고 기본에 충실한 맛이 좋았다. 정말 맛있었다.

조식을 먹고 체크아웃을 했다. 함께 더블린으로 갈 사람들이 모두 모였을 때 큰 우버도 도착해서 우리를 태우고 길을 나섰다. 조금 웃겼던 건, 일행 모두 아일랜드에 ‘있을 만큼 있었다’며 집에 돌아가고 싶다 했는데 나도 동의했다는 것이다. 아일랜드는 약간 사람을 질리게 만드는 무언가가 있는 것 같다☘️

더블린에서 2박 3일 동안 지낼 곳으로는 고민 끝에 힐튼 더블린을 예약했다. 호텔을 찾기 위해 구글맵을 한참 들여다보면서 주요 장소들(예를 들면 트리니티 칼리지)과의 거리를 조사했었는데, 힐튼이 그나마 괜찮은 가격에, 템플바와 트리니티 칼리지까지 2km 정도로 멀지 않아서 편리할 것 같았다.

실제로도 구글맵을 통해 예상한 것과 크게 다르지 않아서 다행이었다. 또, 더블린은 대부분 평지라 걷거나 자전거 타기에 어려움이 없었거니와 호텔 바로 앞에서 트램까지 탈 수 있어서 좋은 위치였다고 생각한다.

객실은 아담하고 평범했다. 화장실은 공간을 낭비하지 않기 위해 노력한 게 보였지만, 한편으론 욕조가 없는 것이 아쉬웠다. 저렴이 방으로 예약했더니 창문 밖으로 다른 객실이 보였지만 아쉽지는 않았다. 크게 기대할 뷰가 없어서.

호텔에 가방을 넣어둔 다음 기네스 스토어하우스(Guiness Storehouse) 투어를 위해 밖으로 나왔는데 비가 퍼붇기 시작했다. 동시에 기온이 급격하게 떨어지면서 반팔에 패딩조끼를 걸쳐도 추웠다. 다행히 기네스 스토어하우스에 도착했을 땐 비가 점점 멈추고 있었지만, 서늘함은 여전했다. 6월의 아일랜드는 제대로 따뜻한 옷을 챙겨가야 하는 것이다.

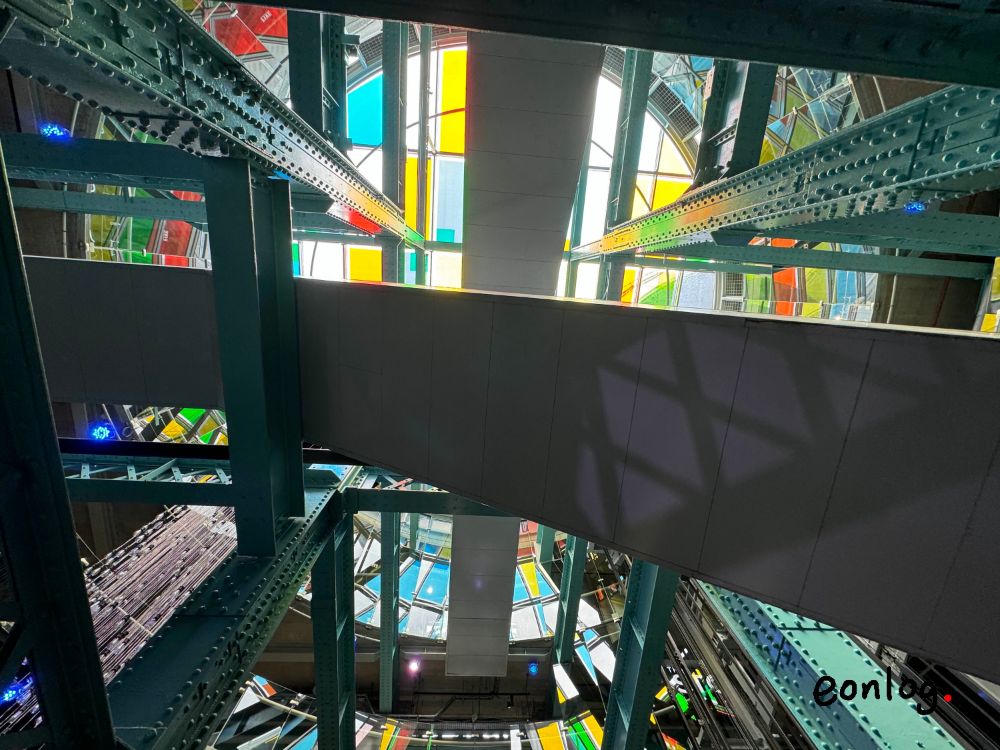

우중충한 회갈색 벽돌로 쌓인 외부와 달리 내부는 컬러풀하게 꾸며져 있었다. 아일랜드 사람들에게도 이런 면이 있는 것 같다. 겉모습은 투박해 보이지만 속으로는 흥도 많고 친절하다. 서울의 한 친구는 영국인보다 아일랜드인과 일 하는 게 더 좋다고 말했다. 내가 만났던 영국인들을 생각하면 그럴 수도 있겠다는 생각이 들었다.

투어에 입장을 하면 가장 먼저 짧은 소개 영상을 보게 되고, 이어서 벽을 따라 기네스 맥주의 원료를 조명으로 그려놓은 것을 볼 수 있었다. 다음은 이스트, 홉, 물, 보리. 각각의 원료를 주제로 한 공간들이 있었는데, 물의 방은 천장에서 물이 쏟아지고 있었고, 보리의 방은 실제로 보리를 키우고 있어서 흥미로웠다.

⬆️ 스토어하우스의 철골 사이사이로 지붕의 스테인글라스를 통해 들어온 햇빛이 형형색색의 패턴을 그려내고, 더블린의 잿빛 하늘만 보다가 이곳에 들어온 관람객들은 심장이 뛰었다. 오래된 건물을 부수기보다 동시대의 감각으로 다듬어서 계속 쓰는 건 확실히 외국이 한국보다 앞서 있다(여기마저도 철거될 예정인 서울).

⬆️ 투어 코스에서 사람들이 꼭 들르는 ‘기네스 시음’은 갓 나온 맥주를 오감으로 느끼도록 별도의 공간에서 진행되었다. 바깥의 소음과 냄새가 차단되고, 벽과 천장도 하얗게 칠해서 시각적 자극도 최소화시켜 놓은 곳이었다.

샘플이 제공되기 전에, 자신이 어려 보인다고 생각하면 신분증을 꺼내달라는 기네스 직원의 요청에, 주섬주섬 여권을 꺼냈는데, 아무도 볼 생각도 하지 않았다.

🔽 투어의 마지막 코스는 최상층에 있던 펍에서 원하는 음료를 마시는 것이었다. 입장권을 음료 한 잔으로 바꿔줬는데, 기네스 맥주 같은 알콜음료나 무알콜음료를 고를 수 있었다. 나는 무알콜 기네스를 골랐다. 무슨맛이었냐 하면... 알콜이 빠진 기네스 맥주 맛이었다.

🔽 이 펍에서 바라본 더블린. 모든 벽이 유리였던 펍에서는 더블린 시내를 전부 볼 수 있었다. 이곳보다 더 높은 건물을 찾아보기가 힘들었다.

더블린 중심부로 들어오자 독특한 외관의 이층버스가 ‘Vintage Tea Trips'라는 이름을 달고 옆으로 지나갔다. 시내 명소 곳곳을 다니는 버스의 테이블에서 애프터눈티를 즐기는 관광 어트랙션이다. 실제로 이 투어를 다녀온 사람이 말하길, 독특하고 흥미롭지만 내 돈 주고는 안 가겠다고 평했다. 그저 그런 음식은 둘째 치고, 버스가 자꾸 덜컹거려서 차를 마시는 게 영 쉽지 않았다고 한다. 내가 상상한 그대로다.

걸어가다 우연히 맞닥뜨린 '몰리 말론 동상(Molly Malone Statue). 사람들의 손길이 많이 닿은 곳은 황동색으로 빛나고 있었다.

더블린 시내의 맥도날드 간판은 녹색에 실버 글씨였다. 아쉽게도 감자튀김 맛은 못 봤네.

뜻밖에 저녁식사 자리에 또 초대받게 되었다 [원래 맥도날드 체험을 생각하고 있었는데!].

장소는 '마르코 피에르 화이트 스테이크하우스)'라는 스테이크 전문점. 위치는 며칠 전 갔었던 'The Ivy'의 바로 건너편이었다. MPW는 고든 램지의 스승으로 유명한 셰프인데, 그렇지 않아도 간판을 보고 어떤 레스토랑일지 궁금했었다.

테라스 자리로 안내되었는데, 비구름이 물러간 맑은 하늘 덕분에 밝은 공기에서 식사를 할 수 있었다.

서로인 스테이크는 미디엄웰던으로 주그라스와 칩스가 함께 나왔다. 사이드로 숯불에 구운 브로콜리고 함께 주문했다. 칩스가 진짜 너무 맛있었는데 사진을 남기지 못했다. 브로콜리도 마찬가지다. 나이가 들면서 소고기는 점점 더 오래 익히는 걸 선호하게 된다. 입맛도 시간과 함께 계속해서 변해가는 것 같다.

↓ ↓ 광고 클릭으로 응원해 주세요 ↓ ↓

'Bon Voyage > 짧은여행기' 카테고리의 다른 글

| 아일랜드🇮🇪 워크트립 7 / 집으로 via AMS KLM KL855 (4) | 2024.09.12 |

|---|---|

| 아일랜드🇮🇪 워크트립 6 / 더블린에서 자유시간 / 트리니티 도서관 (3) | 2024.09.08 |

| 아일랜드🇮🇪 워크트립 4 / 더블린 'Rosa Madre' 그리고 또 ‘The Mint Bar’ (0) | 2024.08.24 |

| 아일랜드🇮🇪 워크트립 3 / 더블린 다운타운 디너 / 파워스코트 가든 (0) | 2024.08.13 |

| 아일랜드🇮🇪 워크트립 2 / Bray 구경, 디너, 조니폭스 아이리시펍 (1) | 2024.08.04 |