주변에 책 읽는 사람이 많지 않다. 그래서 가끔 받는 책 추천에 반갑고 고마운 마음이 든다. 게다가 추천받은 책이 내 입맛에도 맞다면 더더욱 마음이 풍족해진다. 이번에 읽은 ‘프레드 울만’의 ‘동급생’(1971)도 그런 도서 중에 하나이다.

‘동급생’은 나치 세력이 확장하던 시기이자 제2차 세계대전이 일어나기 7년 전인 1932년 독일 슈투트가르트를 배경으로 삼는다. 소설은 '한스 슈와츠'라는 주인공 소년의 시선에서 '콘라딘 폰 호헨펠스'라는 동급생 친구와의 관계를 회상하는 내용이다. 책의 시작부를 읽을 때는 데미안과 유사하다고 생각했는데, 아마도 독일이라는 배경과 전쟁을 앞둔 시기의 소년들의 이야기 때문에 비슷하다고 느끼지 않았을까 한다. 줄거리가 진행되면서는 그런 생각이 사라졌다. 두 소설은 주제도 다르고 전쟁이라는 사건의 쓰임새도 달랐다. 데미안에서 제1차 세계대전이 '타락한 세상의 종착점'을 보여주는 장치로 사용되었다면, 동급생에서 제2차 세계대전은 등장인물들이 겪는 현상이었다.

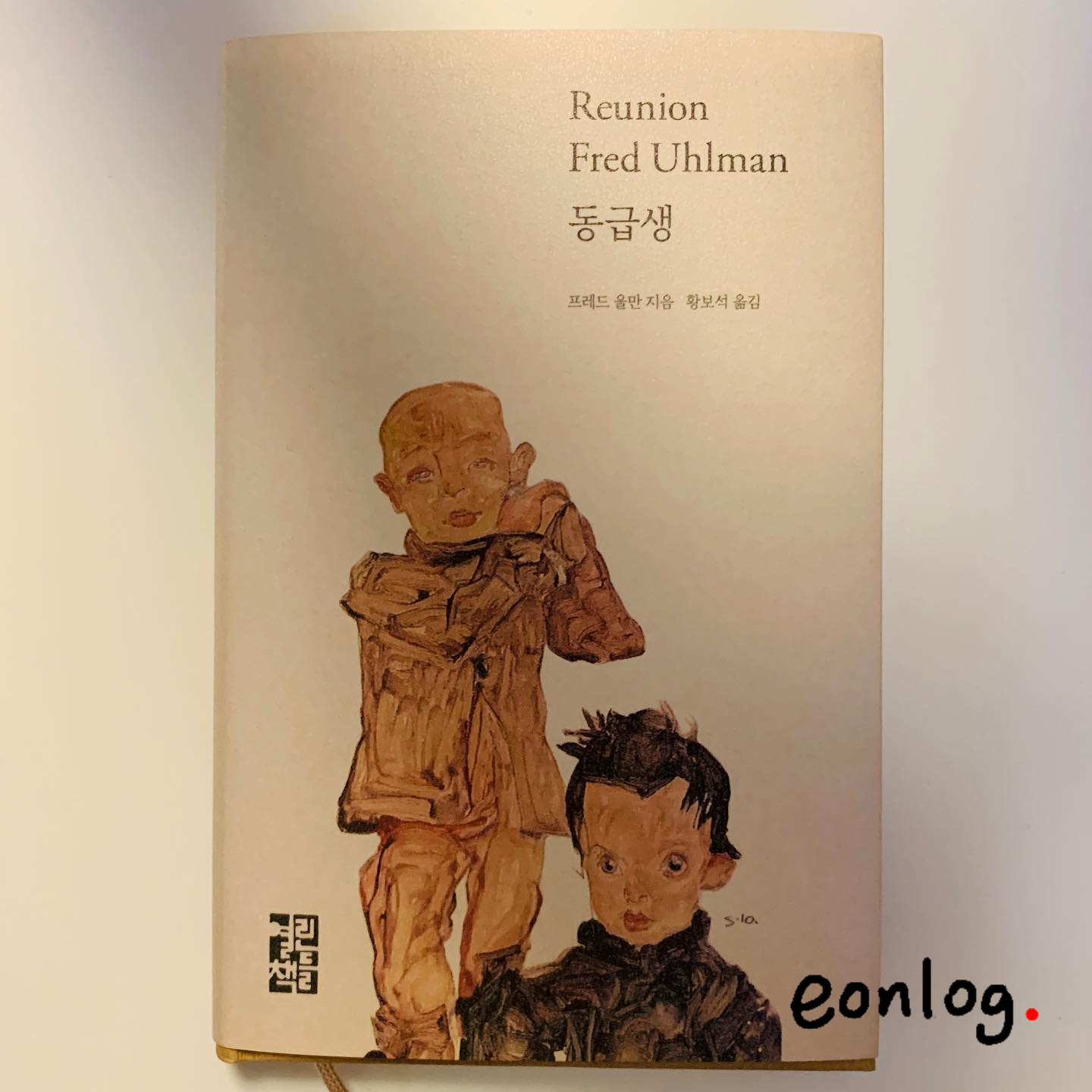

이 책의 원제는 ‘Reunion’, 즉 동창회라는 의미다. 하지만 동급생이란 의역도 잘 어울린다고 생각한다. 동창회라고 제목을 번역했다면, 어쩌면 스포가 되었을지도 모른다.

150페이지 남짓한 짧은 지면에 두 소년의 깊은 우정이 시작되고 끝난다. 책의 마지막 한 줄이 주는 충격은 인상깊다. 조금 오버하면, 그 한 줄을 읽기 위해서라도 이 소설을 위해 시간을 쓸 가치가 있다.

자전적 소설 같은 느낌이 물씬 나지만, 순수한 창작물이라고 한다. 자전적이라고 느끼는 이유는 소설의 장면들이 그림처럼 펼쳐지기 때문인데, 화가이기도 했던 작가의 배경이 그렇게 작용한 것 같다. 오페라 극장이 묘사되는 (짧은!) 장면에서는 나도 주인공의 옆자리에 있는 듯한 느낌이 들었다 (같은 장면에 톨스토이는 50페이지가 넘게 필요했을 것이다).

뛰어난 소설이 반드시 벽돌처럼 두꺼울 필요는 없다. 때론 위대한 화가들의 마스터피스가 사실 생각보다 아주 작은 화폭에 그려진 것처럼 말이다.

'eonlog > 도서 & 문화' 카테고리의 다른 글

| [책로그] 라쇼몬 / 아쿠타가와 류노스케 (0) | 2023.01.14 |

|---|---|

| [책로그] 플로리다 아선생의 미국 영어 문화 수업 / 김아영 (0) | 2022.07.15 |

| [책로그] 데미안 / 해르만 헤세 (0) | 2022.06.27 |

| [책로그] 한일관계사 / 기미야 다다시 (0) | 2022.06.06 |

| 일본 근현대사 주요사건 정리 (0) | 2022.06.05 |